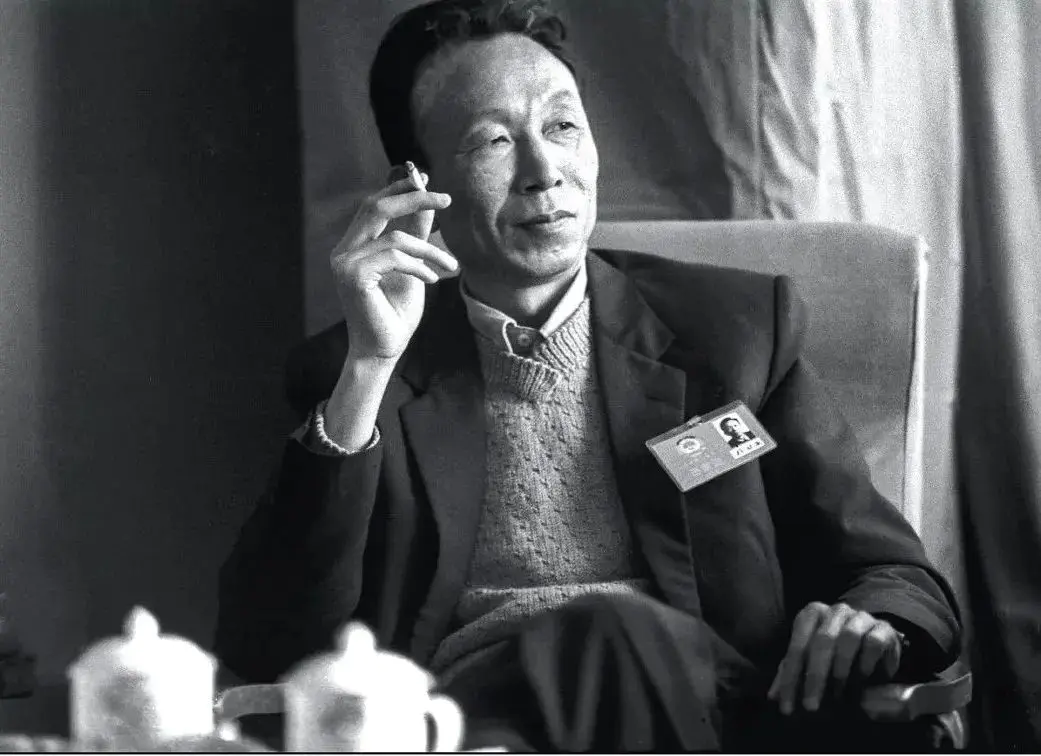

原中青报总编辑徐祝庆病逝,曾为报社创造宽松大环境

1月6日下午,中国知名摄影记者贺延光发微博称,原中国青年报社长兼总编辑徐祝庆,因病医治无效于2022年1月5日凌晨4时25分在北京去世。

据贺延光博文回忆,在徐祝庆的领导下,为中国青年报报社创造了一个宽松的大环境。“记者编辑们在这种氛围里,讨论、争辩、博弈;在这个过程中新闻理念愈来愈明;在这个过程中报社坚守了底线保持了尊严并赢得读者和同行的敬重;在这个过程中,我们一批记者编辑在成长,在成熟。”

可以说,徐祝庆主持期间,是中国青年报最辉煌的时期。

公开资料显示,徐祝庆于1943年8月出生于江苏海安。1967年9月自上海复旦大学中文系毕业后到人民日报国际部工作。1974年1月调入中国青年报社。1983年任中国青年报副总编辑,1986年起任总编辑,1988年起任社长兼总编辑,1999年起任社长。

在新闻生涯的前期,曾撰写过大量社论、评论员文章和其他形式的新闻评论。担负报社主要领导工作之后,始终注意根据中央的路线方针政策、每一时期全党全国的工作大局和青年实际,确定报纸的报道思想;并随着改革开放的深入和整个社会的进步,积极稳妥地推进中国青年报的新闻改革,使报纸和报社事业不断有所发展。曾任第十二、十三届团中央常委,第七、八届全国政协委员。曾获“ 爱丁堡公爵奖 ”。

《中国青年报》在复刊之初,曾发表多篇重点文章,推动拨乱反正,其中不少文章出自徐祝庆之手,如1978年11月23日发布的《正确认识知识青年上山下乡问题》,第一次将知识青年上山下乡的真相公开展示在全国人民面前,替当时的上千万名知识青年说出了真心话——他们中的很多人正想方设法要回城、要参加高考、要学习。这篇文章就像一把火,让广大知青和知青问题“这锅热水”同时沸腾,最终推动上山下乡活动的结束。

徐祝庆的另一篇文章还曾叫停了一场运动。

1983年11月17日,徐祝庆执笔的评论文章《污染须清除,生活要美化》,刊登在《中国青年报》1版显著位置,当天还被《人民日报》转载,在4版加框刊登。

这篇文章发表前,当时个别地方出现的清除精神污染扩大化的现象:有的同志指责女青年烫发、搽雪花膏,干涉青年们穿款式新颖的衣服,不准青年们跳健康的集体舞,甚至对养花也加以非难,并且把这些都说成是‘资产阶级生活方式’的影响,当作‘精神污染’的表现来反对。“这种把青年美化生活的愿望同精神污染混为一谈的情况虽然很少,但应当引起我们的注意”。

后来徐祝庆回忆到,当时清除精神污染扩大化绝非“个别地方”,也并不“很少”。文章写的很克制,但实际上,当时的清除精神污染的领域和范围在当时已经扩大到十分荒唐的地步。

这篇文章是第一个明确地向社会发出的否定信号,以此为标志,被扩大化的清除精神污染运动及时被叫停。

免责声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。图片文字视频版权属于原作者所有,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。