大庆石油会战“五面红旗”之一朱洪昌逝世,享年90岁

中国共产党的优秀党员,中国石油工人的杰出代表,中国石油管道事业的奠基者、创始人,中国石油天然气管道局第一任局长朱洪昌同志,因病医治无效,于2021年7月24日2时10分在河北廊坊逝世,享年90岁。

朱洪昌

朱洪昌,大庆石油会战初期“五面红旗”之一。山东省莱州市人,1932年3月出生,1952年5月参加工作并光荣入党,先后参加了大庆石油会战、“八三”管道工程会战、塔里木石油会战。

历任石油部抚顺钢厂工地代主任、西北一工程局三公司工地副主任、大庆工程指挥部中队长、水电指挥部副指挥、抚顺炼建公司副经理、胜利油田炼厂副书记、东北“八三”工程指挥部副指挥、管道局局长、塔里木石油勘探开发指挥部副指挥等职,第三届全国人大代表。

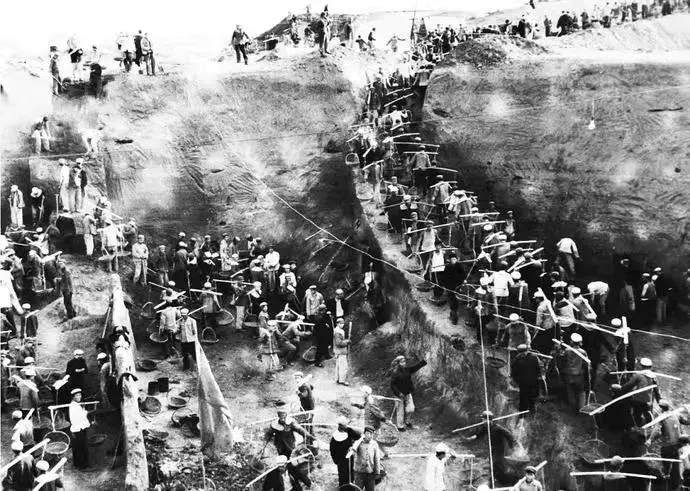

大庆石油会战时期的“五面红旗”(左一为朱洪昌)

1960年,朱洪昌从甘肃临时抽调到大庆参加石油大会战。5月,大会战揭开序幕,基建工程进入紧张的施工阶段,朱洪昌所在的三大队负责建设一条大口径、长距离输水管线。

施工中,由于喷灯喷油过多,机车四周燃起大火。朱洪昌不顾危险,冲上去奋力扑打,火扑灭了,他也因多处烧伤被送进医院。

当输水管线进入试压阶段,朱洪昌发现有一处焊缝冻裂漏水,他不顾身上旧伤未愈,跳进冰冷刺骨的水中,一边用手捂住裂缝,一边让焊工补焊,飞溅的焊花刺穿了朱洪昌手上的绷带,露出了皮肉。

焊工见此情景,马上停止了补焊,朱洪昌却说:“现在前线各部门等水等得嗷嗷叫,不能把工期误在我们这儿,今天我就要比一比,是钢铁硬,还是我们共产党员的骨头硬。”

1970年,由于铁路运输紧张,大庆油田生产的大量原油运送不出去,不得不关停数百口油井!与此同时,全国各地许多厂矿单位,因为缺少燃料油造成机器不能正常运转,危急时刻,周恩来、李先念等国家领导人果断决定开发以管道运输为主的第五大运输产业,以解决大庆原油的外运问题。8月3日,正在南京出差的朱洪昌来不及交接手头的工作,便赶赴沈阳,接受了“八三”会战副总指挥的重任,负责生产建设工作。

“八三”会战初期,技术跟不上,施工设备也没有,下沟时只能将管子滑进沟内。朱洪昌发现,使用这种方法对管子的质量会产生影响。为此,他认真观察、仔细钻研,决定下沟时采取将管子吊在三角架上用人工导链的手工作业方法。为了保证施工质量,朱洪昌扑在现场和工人们一起操作,一整天高强度的作业下来,疲累已极的朱洪昌倒头就能睡着。

在恶劣的自然环境和艰苦的工作条件下,朱洪昌带领队伍迎接挑战,攻克难关。经过5年艰苦奋战,初步建成了东北输油管网,结束了中国没有长距离、大口径原油管道的历史,催生了新中国的石油管道事业。

管道局建局初期,管道施工技术相对落后,在考察了法国和加拿大的管道施工后,作为管道局的主要领导,朱洪昌发愁了:我们的工人没日没夜地干活儿,可焊出的管道里程还不如国外机械施工的一半。

怎么办?问号打在了朱洪昌的心里。

朱洪昌认为,想要提高施工效率,必须要提升施工技术。在他的带领下,管道局在引入先进设备的同时,勇于探索创新,突破技术难关,逐渐实现了由人拉肩扛的施工方式向机械化施工的转变。

朱洪昌带领管道大军,克服高原反应、高山缺氧等困难,建成了从青海花土沟到格尔木的输油管道。凡是参加管道建设的人员,不分干部和工人,全都吃住在施工现场。每天工作十几个小时,凭的是什么?用朱洪昌的话说,凭的是干部带头,凭的是管道精神。在这种精神的指引下,管道局干部员工上下一心,为中国管道运输业发展贡献力量。

作为新中国早期石油工业发展的亲历者,朱洪昌见证了我国石油工业由落后走向强大的光辉历程,见证了石油工业从小到大、从自给自足到国际化经营的发展历程。他的事迹曾鼓舞着一代石油人,人们称赞他是钢铁施工队长、永不褪色的红旗。他所带领的工段连续7次获得油田建设“一级红旗”,并荣获“油田建设标杆队”“钢铁突击队”等光荣称号。他1959年出席了全国工业建设“群英会”,同年荣获全国先进生产者荣誉称号,1960年和王进喜等4人一起荣获大庆“五面红旗”荣誉称号,1960年荣获石油部标兵荣誉称号,1977年荣获石油部劳动英雄荣誉称号。

文字 | 李程

编辑 | 苑晟祥 杨赞

审读 | 刘立岩

免责声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。图片文字视频版权属于原作者所有,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。