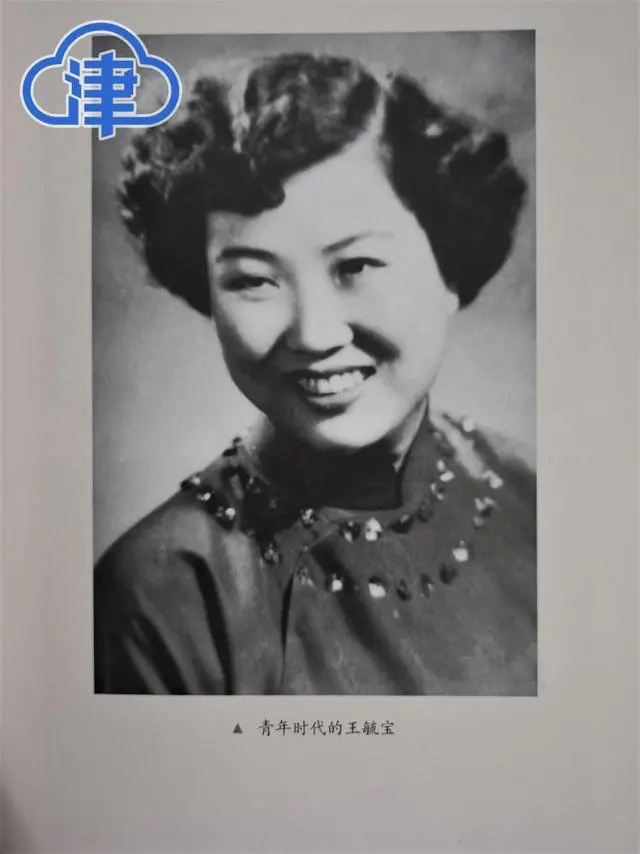

国宝级天津时调艺术家王毓宝逝世 享年96岁

津云新闻讯:据天津市曲艺团最新消息,著名天津时调表演艺术家王毓宝先生于2021年6月10日逝世,享年96岁。

记者联系到王毓宝先生的儿子刘小凯(天津市曲艺团弦师、国家一级演奏员),他告诉记者:“我母亲王毓宝先生今天下午16点21分安详离世,终年96岁。她从8岁开始跟随我姥爷王振清学艺,一生没有离开舞台,没有离开热爱她的观众,更没有离开她毕生钟爱的天津时调艺术。”

中国曲艺家协会主席姜昆曾经撰文《曲艺奇葩王毓宝》中说:“我是听着先生的天津时调长大并成为一名曲艺工作者的。虽然从事不同的曲种,但曲艺艺术的本质是相同的。无论是精湛的艺术、高尚的人品,还是坚持改革的精神,王毓宝先生所走的每一步都感染着我,是我,也是我们曲艺人学习的典范。”

得知王毓宝先生仙逝的消息,姜昆主席第一时间给家属发去了唁电:“王毓宝老师仙逝,曲艺界上下唏嘘不已。一代大师,热情地讴歌新时代、新生活,用全部的热情拥抱热爱她的观众和养育她的土地。她的一篇篇作品,一曲曲时调,是我们曲艺宝库当中的明珠,她一生奋斗,赢得曲艺终身成就奖的光荣称号,不愧时代、不愧她一生热爱的事业!她的优秀传统和清新的表演风格,永远是我们学习榜样!王毓宝老师千古。”

王毓宝先生曾经这样谈到自己与天津时调的深厚情缘。“从50年代末到60年代中期,天津时调经过一个阶段的改革试验,积累了一些经验,创新的步子跨得比较大,编创了很多新的唱段,歌颂新人新事,反映社会主义建设的现实风貌,鼓舞人们的革命精神。与此同时,对一些保留的传统唱段,也加以重新整理,使之精益求精。为了刻画人物,加强说唱的艺术感染力,我对于一向只唱不做的时调,增加了动作身段,作了不少大胆的革新尝试。”

王毓宝先生从小投身艺海,在旧社会含辛茹苦十多年,虽然自己知道要靠技艺吃饭养家,不走歪道,就必须狠下功夫;但因为家贫,花不起学费学文化,尽管父亲手把手地教,却苦于不是艺门中人。她曾经在文章中写道:“为了提高技艺,我只能在别人演唱时从旁偷艺。我偷艺学的最多的是时调前辈赵小福的演唱。不过,我学得虽然刻苦,但所知所能并不多,靠着父亲口传心授,靠着听别人的唱而照葫芦画瓢,死记硬背,经常演唱的也不过十几个小段子。比如《怯五更》共有二十五番,我唱的也就是三四番而已。新中国成立后,随着文化和技艺水平的提高,我演唱的天津时调,不仅数量大增,质量也提高了。党的十一届三中全会以来,文艺园地里‘百花齐放、推陈出新’的方针得到了更好的贯彻与落实。然而,如何使天津时调在艺术上更上一层楼,为建设两个文明服务,发展、革新天津时调,又是新时期的当务之急了。”

1997年,王毓宝先生突发心肌梗塞,手术后医生再三强调:“为了控制情绪,您以后就不能再登台演出了! ”也就是从这天起,王毓宝挥泪告别了曾陪伴她60余年的舞台。告别了舞台,她就把全部精力投入到对天津时调的改革创新和培养新人上。王毓宝先生在幕后默默地耕耘着、奉献着。如今,她的学生刘迎、刘勃扬等都已成了天津时调的名角。

刘小凯告诉记者:“1953年,我母亲参加天津广播曲艺团之后,艺术得到更大发展,并且在王焚、祁凤鸣、姚惜云等协助下共同改革旧时调,以一曲《摔西瓜》正式定名天津时调。老人家一生获得无数荣誉,并且桃李满天下,直到生命最后一刻还在关心着学生们的业务,并嘱咐我接好传承天津时调的班。她的去世是曲艺界的重大损失,我们将继承她的遗志,把天津时调艺术发扬光大。”

一代曲艺大师走了,她走得安详,惟愿先生一路走好。(津云新闻记者吴宏 照片由家属提供)

责任编辑:张逸群

【来源:津云】

免责声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。图片文字视频版权属于原作者所有,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。