清明时节,请纪念这9位逝世的两院院士,每一位都对国家贡献巨大

今天是清明节,唐代诗人杜牧曾有诗言:清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂。用这一天,纪念逝去的亲人,纪念逝去那些或平凡,或伟大的人。

2021 年,有很多名人逝世,有许多人在盘点,吴孟达、赵英俊、孙侨潞、李香琴、林聪等有名的明星,皆不幸于 2021 年逝世,令人惋惜。

但很多人不知,有一些人的名字虽然普通,但他所代表的,却是无比的重量。他们有一个统一的称呼——两院院士。

两院院士,是作为国家分别在科学技术和工程技术方面设立的最高学术称号,中国科学院院士和中国工程院院士均为终身荣誉,并称“两院院士”。

仅在 2021 年,仅仅过去 3 个月,就有 9 位巨星陨落,他们,是对国家做出过巨大贡献的人,他们的名字,值得每一位去铭记。

王绶琯

王绶琯是中国科学院院士、天文学家,2021 年1 月 28 日因病辞世,享年 98 岁,他是中国天文学的泰斗,我国射电天文的奠基人。

王绶琯13岁时考入马尾海军学校,刚开始学航海,后转造船,7 年后毕业,在工厂见习了一年后,他赴英国留学进修造船,从 1946一直到 1949 年。

1950 年,王绶琯又调转了方向,改攻天文,并被聘为伦敦大学天文台助理天文学家。

直到 1953 年,王绶琯回国,开始了在中国科学院紫金山天文台、上海徐家汇观象台、北京天文台等工作。

28 年过后,1980年,王绶琯当选为中国科学院学部委员(院士)。1998 年当选为国际欧亚科学院院士院士。

中国科学院评价他是中国现代天体物理学的奠基者之一,他开创了中国射电天文学观测研究并进行了颇有成效的推进。对提高中国授时讯号精度、推动天体测量学发展作出了贡献。负责成功地研制出多种射电天文设备并取得重要研究成果。

沈忠厚

沈忠厚于 2021 年 2 月 5 日在北京逝世,享年 93 岁。他是工程院院士,中国石油大学教授,著名的油气井工程技术专家、水射流专家、教育家,油气井工程学科奠基人。

沈忠厚出生在四川省大竹县的山寨里,1947 年到 1951 年在重庆大学采矿系(石油工程)学习,毕业后继续在采矿系工作。

随后,他一直在石油学院从事相关的研究工作,在2001年,当选为中国工程院院士(能源与矿业工程学部)。

水击石穿寻地火,披肝沥胆为人民,这是中国石油大学原校长杨光华对他的评价。在工作上,他是要求严格的领头人,在生活中,沈忠厚是平易近人、为他人着想的长者。

他常对学生们说,做科研要有恒心,要坐得住冷板凳,绝对不能追求短平快,要踏踏实实地打好每一步基础。

在他的一生中,先后获国家科技进步二等奖2次,国家发明二、三等奖各1次,省部级科技进步一等奖4次和二等奖3次。

程镕

2021 年 2 月 7 日,中科院院士、高分子物理及物理化学家、南京大学教授程镕时在广州逝世,享年 93 岁。

程镕小学还没毕业时,就过上了颠沛流离的逃难生活,1941 年上高中,44 年考上大学,却因为一些原因没能入读,最终在 45 年,如愿上了大学。

进入金陵大学(1952年并入南京大学)化学系,他开始与高分子物理化学打交道,这一研究,就是 60 年,这 60 年来,他取得了丰硕的成果。

1991年当选为中国科学院学部委员(院士)。

周毓麟

2021年3月2日,周毓麟因病医治无效,在北京去世,享年98岁。

他是数学家、应用数学家,中国科学院院士,苏联物理数学科学副博士,北京大学数学力学系讲师。

周毓麟出生在一个职员家庭,从小受到父母的影响。父亲是钱庄职员,整天和数字打交道,也许正是这样,周毓麟才会选择数学这条道路。

小学喜欢上数学,高中迷上了平面几何,他的才华被一步步发掘,从而在不断的学习中,成为学者,专家,院士。

周又元

2021年3月12日,周又元因病医治无效,于北京逝世,享年82岁。

他是天体物理学家,中国科学院院士,中国科学院国家天文台研究员 ,中国科学技术大学天文学系教授、博士生导师。

出生在上海的周又元,1960 年从北京大学物理系毕业后被分配到中国科学技术大学任教,25 年后,他晋升为教授。

2001年,周又元当选中国科学院院士。

在他的一生中,教龄长达50余年,桃李满天下,自己的研究成果也同样丰富,在类星体和活动星系核及宇宙学和宇宙大尺度结构等研究领域做出了突出贡献。

彭士禄

2021年3月22日中午,彭士禄在北京逝世,享年96岁。

说起彭士禄,很多人都不陌生,他是革命英烈彭湃之子,中国第一任核潜艇总设计师,中国工程院首批及资深院士,被誉为“中国核潜艇之父”。

1925 年,彭士禄出生在广东汕尾,但他人生很是曲折。

3 岁丧母,4 岁失去父亲,6 岁送到革命群众家里寄养。在潮安,他先后被20多户人家收养过。最后被送到陈永俊(后牺牲)家,由其母亲潘舜贞抚养。

8 岁时,因为别人的叛变,他被抓进监狱,9 岁被送到广州感化院,10 岁释放回潮安当乞丐。

11 岁他再次被抓紧监狱,因祖母被解救出狱,祖母先后带他到了澳门和香港,这期间,彭士禄读了两年小学。14 岁,他被送到彭泽民家里。

15 岁开始,彭士禄才算真正开始学习生涯,开始在延安青年干部学院学习,接着开始了他的精彩人生。

毛泽东曾说过:“核潜艇,一万年也要搞出来”!这句话,影响了彭士禄的未来。

1970年,中国第一艘攻击型核潜艇下水,彭士禄成功了。

彭士禄对自己的评价是:“一辈子只做了两件事:一是造核潜艇,一是建核电站。”

他的事迹实在太多,他的贡献实在太大,也许几天几夜也说不尽。

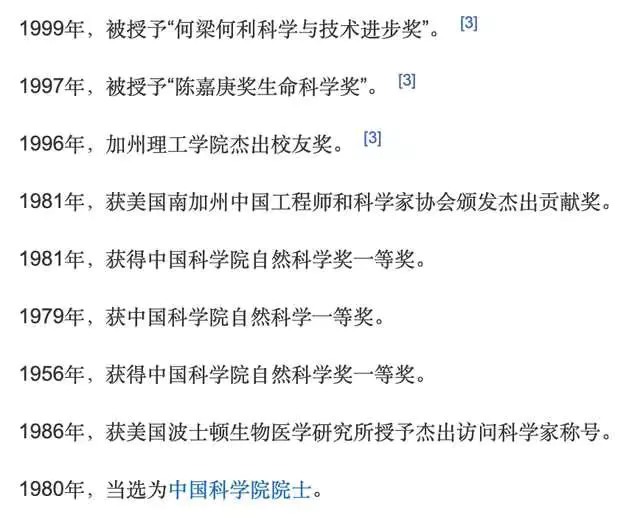

沈善炯

2021年3月26日,沈善炯因病医治无效在上海逝世,享年103岁。

他是微生物生物化学家、遗传学家。

1917 年,沈善炯出生在江苏一个农民家庭,7 岁入家乡私塾,20 岁考入金陵大学农业专修科,22 岁又转入云南昆明的西南联合大学生物系,毕业后跟着清华大学教授研究真菌。

他在研究真菌期间写的第一篇论文就被推荐发表于1944年《美国植物学》杂志。

此后,不管是学习还是研究亦或是工作,他都倾注了全部的心血,获得了非凡的成就。

谢毓元

2021年3月27日,谢毓元在上海逝世,享年97岁。

他是药物化学家,中科院院士。

1924 年,谢毓元出生在北京的一个书香门第,他的父亲是前清科举出身,在父亲的影响下,谢毓元对中国文学、历史产生了浓厚的兴趣。

但是当时报考大学的时候,家人一致要求他放弃文学或者历史专业,他们认为学习数理化才有出路,谢毓元听从了家人的劝导。

最初在私立东吴大学学习,后来因为一些原因辍学,45 年考入清华大学继续学习,毕业后在学校当助教,后来不断进修,获得副博士学位。

在他的一生中硕果累累,为中国药物科学事业的发展做出了重大贡献,1991年,当选为中国科学院学部委员(院士)。

李京文

2021年3月31日,据光明日报官微消息,因病医治无效于北京逝世,享年89岁。

他是中国工程院院士,俄罗斯科学院外籍院士,国际欧亚科学院院士,世界生产率科学院院士。

1932 年出生于广西陆川先,小时候对文学有着浓厚的兴趣,梦想成为“塑造人类灵魂的工程师”。但是这个梦想在经历战争与动乱中改变了方向,高中毕业后,他在父亲与姐姐的建议与鼓励下,放弃了进华南文艺学院创作系的机会,考进了武汉大学经济系,从此走上名副其实的经世致用的经济学生涯。

“非心静无以言学,非宁静无以致远”。本着“把事情做好”的信念,李京文技术经济学研究的道路上越走越远,贡献出越来越多的力量。

愿他一路走好。

明时节,请纪念他们,永远铭记这些名字。

免责声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。图片文字视频版权属于原作者所有,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。