全国痛悼!两位苏州籍院士逝世

全网悼念!痛别!

两位苏州籍院士逝世

据《光明日报》消息:

中国科学院院士、中国科学院分子植物科学卓越创新中心研究员沈善炯,因病医治无效,于2021年3月26日在上海逝世,享年103岁。

中国科学院院士、中国科学院上海药物研究所研究员谢毓元,因病医治无效,于2021年3月27日在上海逝世,享年97岁。

沈善炯:使科学在自己的国土开花、结果

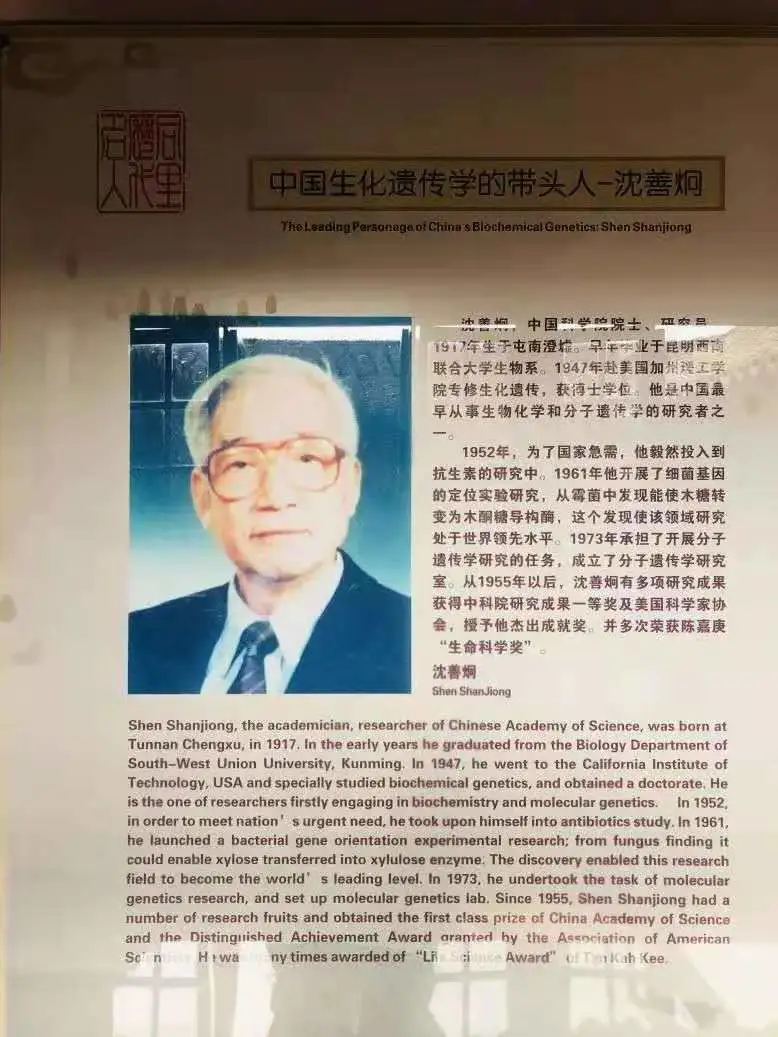

沈善炯,1917年4月出生,江苏吴江人。1942年毕业于西南联合大学,1951年于美国加州理工学院获博士学位。历任浙江大学副教授、中国科学院上海植物生理研究所副研究员、研究员、副所长,曾任中国科学院上海微生物研究所副所长、生物学部常委、学部主席团成员。1980年当选为中国科学院学部委员(院士)。

沈善炯主要从事细菌固氮基因的结构和调节及根瘤菌和宿主植物间相互作用的遗传学关系研究,在抗生素、细菌的糖代谢、细菌的氮代谢、固氮基因的结构和调节、根瘤菌共生固氮等研究领域取得一系列成果。

沈善炯出生于吴江屯村(今同里镇屯南村),父亲沈时则受过中等教育,曾在乡里教书,母亲沈贞是农民,为人贤惠。父母秉承“耕读传家”的家训,竭尽全力供他上学。

初中毕业后,沈善炯先后考入江苏省立苏州农业学校、南京金陵大学。1939年,沈善炯转学到云南昆明的西南联合大学生物系,于1942年毕业。期间,沈善炯与同学卢盛华一见钟情,此后不离不弃,相伴一生。1947年,在老师张景钺的帮助下,沈善炯得到了前往美国加州理工学院留学深造的机会,于1950年获生化遗传学博士学位。

沈善炯和夫人

1950年8月,沈善炯乘坐“威尔逊”总统号客轮回国,途经日本时,被美国人扣押了下来。为了阻止新中国获得高科技人才,美国人软硬兼施,试图利诱他前往台湾,而后又将他投入了监狱,直至11月,沈善炯才回到祖国。

留学美国求深造,一片赤诚报效中国。解放初期,我国的抗生素生产几乎处于空白状态,一些发达国家禁止对我国出口,我国必须自力更生发展抗生素生产,这是一项急迫的国家任务。研究抗生素最初并不是沈善炯的专长,更不在他的兴趣范围之内。为了国家的需要,沈善炯无条件地放弃了自己钟爱的分子遗传学。1953年,沈善炯带领几位科研人员从零开始,研究金霉素和链霉素的生物合成。在短短两三年的时间内,实现了我国抗生素的量产。

沈善炯在1955年、1979年两次获得中国科学院自然科学一等奖,1981年获美国南加州中国工程师和科学家协会颁发的杰出贡献奖,1987年获国家自然科学二等奖,1996年获美国加州理工学院杰出校友奖,1997年获陈嘉庚生命科学奖,1999年获何梁何利科学与技术进步奖。

考虑到沈善炯在美国上学时的老师和同学都有获得诺贝尔奖,而学业优秀的他却选择回国任教,曾有人问他是否遗憾,他却毫不犹豫地回答:“如果回国,受条件所限,在科学上我可能较难做出大的贡献,而如果留下来,我应当可以在科学上做出较多的成果……论起对中国的贡献,那跟回到自己的国土去建立实验室、培养学生,使科学在自己的国土开花、结果,还是不能相比的。”

1996年沈善炯在加州理工学院领取杰出校友奖

沈善炯对家乡苏州吴江一直念念不忘。1997年,时隔60多年后,沈善炯再次回到母校吴江中学,他为这里的变化欣喜,也给学子们带去治学的经验,临别,更是写下一言以表达他对母校的感情:“桃李不言,下自成蹊”。他还曾为屯村小学题辞,鼓励学生好好学习、奋发向上。

时至今日,沈善炯家中仍挂着一幅《鲈乡思旧图》,画中的景物就是令他魂牵梦绕的吴江中学,寄托着难以忘怀的家乡吴江的成长、求学历程。

苏州人同样一直心系这位家乡走出去的科学家,在同里镇王绍鳌纪念馆的展厅里,沈善炯的事迹被贴在显著位置,鼓励着人们奋勇向前。

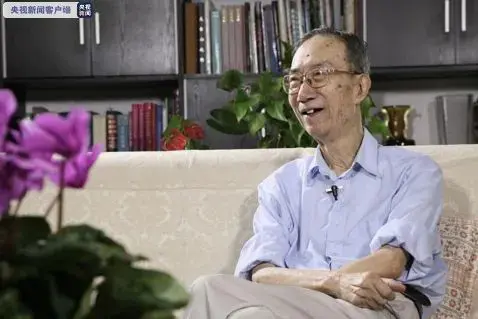

谢毓元:对科研工作要有锲而不舍的精神

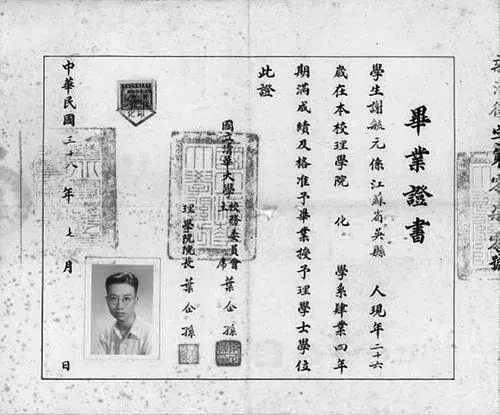

谢毓元,1924年4月19日生于北京,籍贯江苏苏州。苏州中学1940届校友,1949年毕业于清华大学化学系,1961年获苏联科学院天然有机化合物化学研究所副博士学位。1991年当选为中国科学院学部委员(院士)。

谢毓元一生以科技报国为己任,多次根据国家需求转换研究方向,取得多项卓越成就。谢毓元主要从事创新药物研究,在血吸虫病药物,金属中毒解毒药物,放射性核素促排药物,震颤麻痹症药物等领域进行了长期研究并发现了一些效果优良的新药;在天然产物领域,全合成了绝对构型与天然产物一致的降压生物碱莲芯碱及抗生素灰黄霉素;研究新螯合剂的合成,在多个系列的新型化合物中找出喹胺酸对钚、钍、锆等放射核素有促排作用,酰膦钙钠对放射性锶有促排作用,均超过国外报道的药物效用。对促排药物的设计、合成、药效筛选、作用机理、配位化学等方面有系统完整的研究。

1953年,谢毓元在上海武康路395号实验室做实验

回顾半个多世纪的科研经历,谢毓元曾总结几点经验勉励后学,“对科研工作要有锲而不舍的精神”“独立思考,不迷信权威”“干任何事情,缺少激情,缺少刻苦钻研、拼搏向上的精神是难以取得成功的”。

谢毓元清华大学毕业证

谢毓元一直对故乡苏州有着深厚的感情。在谢毓元四岁时(1928年),谢毓元父亲谢镜第举家迁回苏州,一家人住在菉葭巷。1929年起,谢毓元先后在苏州菉葭小学、私立明德小学、县立大儒小学(均为今苏州市大儒菉葭中心小学前身)、江苏省立苏州中学初中部(后并入今苏州市第一中学)就读。

1998年,谢毓元和家人商量,决定把家中收藏多年的207种2035册珍贵古籍图书捐赠给苏州图书馆,作为对故乡的厚礼。他在当时的赠书仪式上说:“我的青少年时期是在故乡苏州度过,爱读书,也爱收藏书。记得小时候跟随父亲逛旧书店,如果发现一本合意的旧书,父子俩都欣喜若狂。就这样日积月累,经历了岁月沧桑,几千册图书象征着一段历史的积淀。”

谢毓元一直感恩于母校,在《谢毓元•祝母校青春常驻》中记载了这样一段话:“这一中学阶段我接受了许多名师的严格教育。他们学问渊深,教育经验丰富,不少人后来都成为大学教授。虽然他们都相继谢世,但他们循循善诱、深入浅出、引人入胜的讲课情景,至今历历在目。在沪的昔日同窗,每有聚会,总不免津津乐道当时情景,回忆恩师们各自的授课特点。这一阶段打下的良好基础使我们在各自的专业都能略有建树。对母校的感激之情,不是片言只字所能表达。”2007年,他回到苏州市第一中学参加100周年校庆,并题字“祝愿母校为社会主义祖国培养更多优秀接班人”。2011年,他作为年龄最大的校友之一参加了苏州中学上海校友代表大会。

谢毓元还一直对苏州的美食记忆犹新,如黄天源的糕点、陆稿荐的酱肉等,他每次回苏州都会买一些糕点和酱肉。

两位院士逝世的消息刚一传出

各大媒体纷纷进行了报道

两位大师赤诚报国的事迹

感动了无数网友

致力科研,报效祖国

两位院士为后人照亮了前行的道路

他们是真正的巨星、国家的骄傲

原标题:《全国痛悼!两位苏州籍院士逝世》

免责声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。图片文字视频版权属于原作者所有,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。