历史学家、北京大学教授朱龙华先生逝世,享年90岁

著名历史学家、北京大学历史学系教授 朱龙华先生,于2021年1月16日9时30分在北京逝世,享年90岁。

朱龙华教授1931年3月出生,1949年11月加入中国人民解放军,正式参加工作。1983年加入中国民主同盟。1952年9月-1956年9月在北京大学历史学系学习,1956年9月留系任教,1980年12月任副教授,1989年9月任教授。1997年9月退休。

朱龙华教授始终关注并致力于世界史学科建设,将自己的一生都奉献给了世界史教学与研究工作。他对待教学一丝不苟,对待学生循循善诱。生前培养的多位学生都工作在世界史和中国史教学与研究的第一线,成为优秀的学科带头人,为历史学界造就源源不断的生力军。

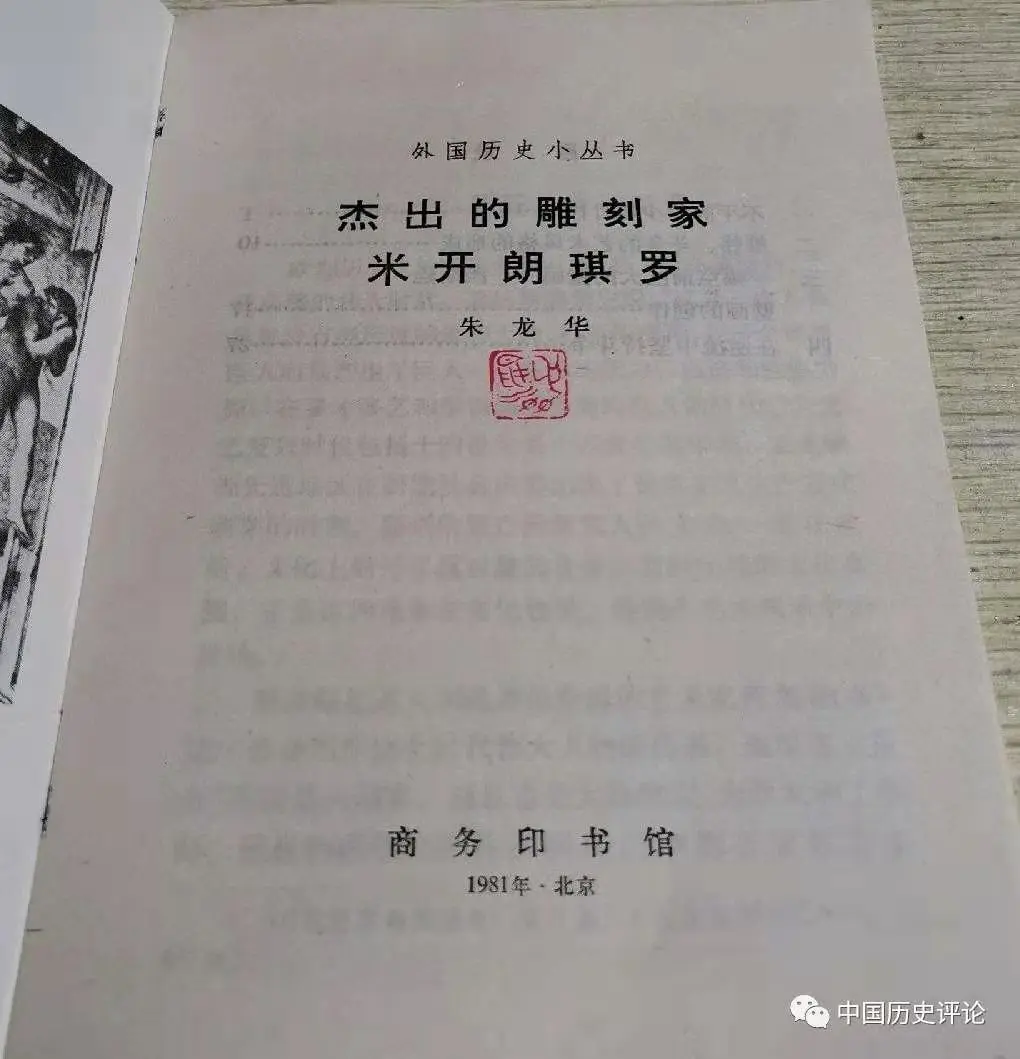

朱龙华教授在世界史尤其是世界古代史和文艺复兴研究方面有很深的造诣,成就卓著。撰有《希腊艺术》《意大利文艺复兴》《世界古典文明》《罗马文化与古典传统》《意大利文艺复兴的起源与模式》《文艺复兴时期的美术》《古代世界史参考图集》等多部学术专著,编有教材《世界历史·上古史》等,译有《文艺复兴时期的佛罗伦萨》《希腊史》(哈蒙德著)《墨西哥征服史》等书。他的著作见解独到,有研究深度;其著作和译著都以优美文笔见长,在学界享有很高声誉,为北京⼤学和中国的世界史学科建设做出了重要贡献。朱龙华教授还编有《朱荫龙诗文集》《外国历史故事》《千古名城巴比伦》《失落的文明系列》《画圣拉裴尔》《杰出的雕刻家米开朗琪罗》《荷尔拜因》等文史普及性读物,在史学研究成果的大众化传播方面进行了积极有益的探索。

本期公众号特推送 朱龙华先生在其专著《艺术通史》中所撰写的前言和《罗马文明与庞贝古迹》一文,以资悼念。

朱龙华:《艺术通史》,上海社会科学院出版社2014年版。

“ 晚年游八国,生平读一书”,这是我在回顾自己学术生涯的打油诗中的写的两句诗,也可以说是我学术生涯的一个总结。诗中所说的一书就是这部《艺术通史》。

几十年来,我深感庆幸的是能够一直坚持阅读和研究艺术史,并且终于迎来遍游欧美各国进行实地考察的良机。在我上小学的时候,我们班主任潘老师是一位极有艺术修养的女教师,她经常带领我们写生学画,讲美术史的故事给我们听,还把她珍藏的美术史书籍借给我们看。潘老师的循循善诱让我们幼小的心灵看到了祖国和世界艺术宝库的精深博大。虽然还处在抗日战争的艰苦岁月中,我却立下了学习和研究艺术史的宏愿。

新中国建立后,我有幸进入北京大学学习,当时北京大学没有美术史专业,遂选修与其关系密切的希腊史和文艺复兴史,我的老师齐思和先生、胡钟达先生、周一良先生都鼓励我在攻读历史专业的同时兼学艺术史。我的毕业论文是研究但丁,也展开了对于但丁同时且是其朋友的大画家乔托的研究,后来写成《乔托》一书,于1958年出版。大学毕业后我又有幸在北京大学工作一直到退休,师友的关怀和北京大学宽松的学习环境使我阅读和研究艺术史的这个爱好终于数十年如一日地贯彻下来了。继《乔托》之后,我撰写的有关艺术史的小书断断续续也有了10多本。

朱龙华:《乔托》,上海人民美术出版社1958年版。

我在为《剑桥艺术史》中译本写的序言中曾指出:美术史研究在西方近代史学和文艺学中是新兴的学科。它的开始以德国艺术史家温克尔曼于1764年出版的《古代艺术史》为标志。继19世纪的发展,美术史在西方学术界和文化教育生活中都占据了引人注目的地位,各大学设立了美术史系或专业;随着博物馆和旅游事业的兴盛,人们对美术史的兴趣也日益浓厚,因此它在雅俗共赏方面常为其他学科所难及。

到了20世纪,美术史的发展更是方兴未艾,以至于有些学者宣称20世纪是美术史的世纪。我国自五四运动以来,也很注意于此,蔡元培、鲁迅曾大力提倡美术史的学习和研究,闻一多、傅雷在国外留学时曾专攻这门学科,刘海粟、丰子恺也致力于美术史的教学和普及工作。今天,随着我国科学和文化事业建设的高涨,它的发展自然更受到普遍的关注。

我在《剑桥艺术史》的序言中还提到,目前西方美术史研究已有从分析转向综合的趋势。因此,在社会学(研究艺术与社会的关系)、考据学(作家、作品的考证和各时代各地区艺术遗产的充分发掘)、图像学(作品题旨和细部含义的探讨)、风格学(艺术风格的规律性发展)等各方面都有了卓有成效的研究,若能形成一种综合的说明,当会加深我们对历史全貌的理解。 这种融社会学、考据学、图像学和风格学于一体的综合,可以说是我们努力的方向,也是这部《艺术通史》写作时力求贯彻的。从世界艺术的发展历程来看,各学科、各方面研究重点的综合,既是取长补短优势互补,以达到更全面、更深入的了解,同时这些了解又使我们对各时代、各民族以及各种风格的艺术发展具有更为亲切和公允的认识,看到它们在世界艺术发展的长河中各自的贡献。东方与西方、传统与革新、古典与浪漫、写实与抽象……如百花齐放般综合展现于世界艺术的大舞台,因此 综合和开放或宽容成为新的艺术史研究的两大主题,也是我们希望这部《艺术通史》能够有所体现的理想。

综观国外编印的世界艺术史书籍,大体不外三类:第一类是专题艺术史,包括数十卷专著的丛书、全集式的大部头系列巨作,每卷都请该专题的权威学者撰写,全套书实际上是众多专题史的集成;第二类是多卷本艺术史,通常有七八卷乃至十几卷之多,每卷评述古今艺术演变的一大时代,精深与广博兼备;第三类是一两卷本的艺术史,概括程度很高,也专注于普及,可以说是艺术史中最受欢迎的普及读物。这三类图书都是我极愿虚心学习的。一般而言,第一、第二类图书有助于提高我们艺术史的修养,第三类图书则兼有引导和示范作用,是我写作这部书的蓝本。虽然为个人学力和条件所限,我所能接触到的相关书籍与世界艺术无限丰富的内容相比不啻沧海一粟,但好在作为蓝本的第三类图书中,有一些已是久负盛誉、风行全球的名著,例如在英语世界范围内,就有大家熟知的英国艺术史家贡布里希(Ernst Gombrich,1909-2001年)在全球畅销已达600万册的《艺术的故事》,以及詹森、梅耶、哈尔特、嘉德娜的4种各有特色的艺术史。而前述《剑桥艺术史》虽非名家之作,却也是几位青年学者努力的结晶。对这一类图书我除了多次(有的多达10多次)反复阅读之外,还对其新旧版本进行比较,各种书之间互相比较,在大有启迪获益的同时也明其各自优劣得失,从而达到一定的综合了解。对于第一、第二类专著,我也在力所能及的范围内广采博收,基本上做到对各时代、各地区和各民族的艺术有若干权威性新作的过目,在获得新知新解的同时也按综合和开放的精神汲取其精华。

[英] 贡布里希:《艺术的故事》,广西美术出版社2008年版。

在此基础上,我的综合取舍还有一个更为重要的努力方向:即应该具有中国的特点。这个道理是不辩自明的,但由于借鉴的书刊资料都以国外为主,所以做起来相当困难。我力求做到在立场和观点上旗帜鲜明,在美学评价上中西结合,在艺术史横向覆盖面上尽量对西方艺术史研究中易忽视的内容,如东方艺术、非洲艺术等拾遗补缺。尽管这部《艺术通史》会有许多地方不足称道,但我希望它在力求贯彻具有中国特点这一点上能给读者留下一定的印象。

这部《艺术通史》分为《艺术通史一文艺复兴以前的艺术》和《艺术通史一文艺复兴以来的艺术》两卷。按通常以国外泛指世界的惯例,我们对世界艺术发展历程的考察也不把中国包括在内;与此相关,与中国艺术联系密切的日本艺术、朝鲜艺术和越南艺术等我们也没有提及。从世界艺术发展的整体来看,近代以前的古代和中世纪艺术是以世界各地区和各民族多样化的创造发展为主,无论古埃及的平稳、巴比伦的强劲,还是印度的丰厚、玛雅的神奇,它们在世界艺术的艺苑中百花齐放、争奇斗艳,展现了古代文明创造的辉煌历史。欧洲从古希腊、罗马到中世纪各地区和各国,虽有古典文明与中世纪文明的区别,但基本上仍是以民族和地域为经纬构筑其艺术发展的大势,因此《艺术通史一文艺复兴以前的艺术》继原始艺术之后即分按地区或民族讲述古代和中世纪艺术发展的历史。

《艺术通史一文艺复兴以来的艺术》则讲述近代和现代艺术发展的历史。近代和现代艺术的发展具有其新的运行脉搏,时代的演变和风格的递进成为主题,因此我们对近代和现代艺术的考察不像古代那样以横向的地域分片为主,而是以纵向的历史演变为主。自文艺复兴经巴洛克、洛可可、新古典主义、浪漫主义、现实主义、印象主义至缤纷斑斓的现代流派的演变,规律性与创造性相结合而展现了人类艺术发展最绚丽多彩的一幕,但其地域始终围绕着西欧一隅,使我们有关近代和现代艺术的讲述多限于意大利、法国、德国、英国、荷兰、西班牙和奥地利等国。当然,这样做不等于说除欧美之外其他民族和国家的近代和现代艺术都不重要。实际上世界各地的近代和现代艺术的发展,尤其是具有古老文明传统的东方各民族和各国的艺术走向现代化的发展内容极其丰富,在21世纪中将是世界艺术发展的大主题。但由于本书篇幅和作者个人学力的限制,对近代和现代艺术的评述暂时还不能做到纵横兼顾,这不能不说是一大遗憾。

朱龙华先生所钤古玺小印

上海社会科学院出版社的大力投入使这部《艺术通史》拥有了大量的精美图片。在此我要提醒读者:这些图片所反映的艺术作品本身是艺术发展历程的主体,因此永远应该对它们投以更多关注的目光。据我个人观察,美术书籍的读者往往首先会为书中的图片所吸引,但进入文字阅读后看图的功夫却相对少了,似乎觉得读过评述文字之后,自己对图片反映的艺术作品内容也就了解得差不多了。实际上,对于艺术作品,这种了解(仅凭文字的了解)オ刚刚开始,你只有一而再再而三自己独立地反复观看图片本身,当然最好是观看原作本身,才能真正获得属于你自己个人的理解。每幅图片的说明也是值得多看一下的。在这部《艺术通史》中,图片说明依次包括作者、作品名称和年代等,这些是我们认识一件艺术作品的基本要素。对于了解艺术的发展历程来说,作品的创作年代尤其具有关键意义,如果你能通过它而详审细察,纵横驰骋,浮想联翩,那么历史就是幅十分生动活泼的图画了。

免责声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。图片文字视频版权属于原作者所有,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。